【近日中!】群馬県公式YouTubeチャンネル「tsulunos」にて、インタビュー動画を公開します!

養蚕の町「富岡市」

群馬県南西部に位置している富岡市。ここは、2014年6月に世界遺産登録された「富岡製糸場」が所在する、養蚕と深い関わりを持つ地域です。日本の輸出額の約半分が生糸であった明治時代、その輸出産業を支えたのは養蚕でした。かつては多くの農家が繭生産を行っていましたが、現在では高齢化、後継者不足などにより、養蚕農家の戸数は減少。養蚕業と伝統文化の継承が課題となっています。

その富岡市に、自然と養蚕を活かした各種体験を提供する「NPO法人ふれあいパーク岡成」はあります。施設の目の前に広がる広大な敷地には、緑豊かな山々と、様々な作物が育てられている畑、養蚕に欠かせない桑畑など、都市部にはない自然豊かな農村の景観が広がり、見ているだけで心が安らぎます。

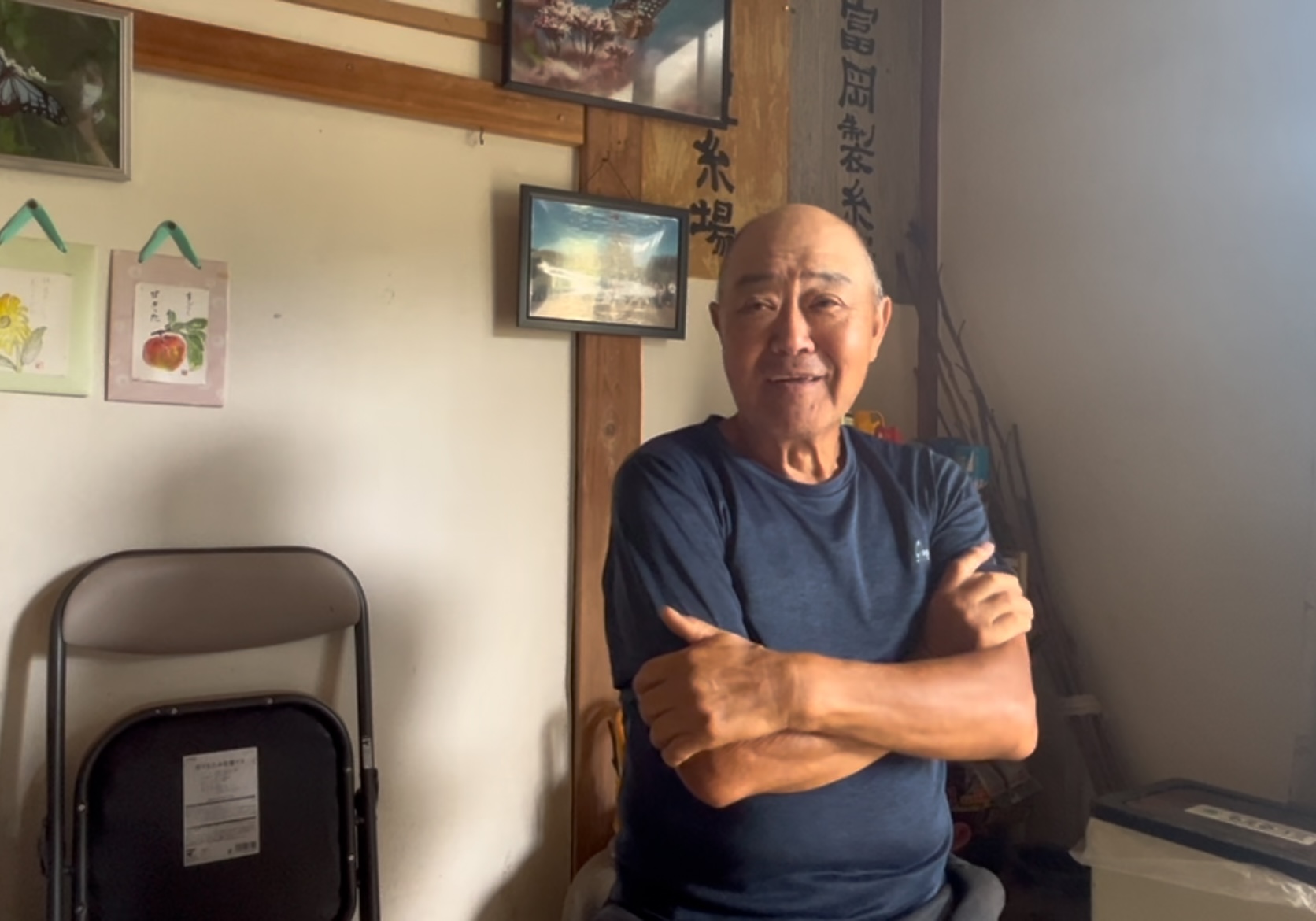

富岡市で地域貢献を行う星野さん

広大な敷地を使った豊富な体験メニュー

ふれあいパーク岡成が立ち上げられたのは今から12年前。竹藪の中にあった建物からスタートしました。現在では竹藪があったことが信じられないほど整備され、最近では、耕作放棄地を開墾して水田を整備し、稲作も始めました。「柳の木があって、整備が本当に大変だった。」「やっと田んぼの環境が安定したので、来年あたりから田植え体験でも始めてみようかと考えている。」と話すのは、事務局の星野誠さん。星野さんは北海道出身で、国の行政機関で勤務していました。公務員退職後は、知人の誘いもあり、この地で地域貢献の活動をしていくようになったと言います。

ふれあいパーク岡成の体験メニューは盛りだくさん。周囲に広がる畑では、下仁田ねぎ、サクランボ、サトイモなどを育てており、収穫体験ができます。山の方に行けば、タケノコ狩り体験をすることもできます。タケノコ狩りは1シーズンで約300人が体験に来たこともあり、「また来たい」との声が挙がるほど人気を博しています。10~11月頃になると、海を越えて旅をする渡り蝶「アサギマダラ」を観察することができます。長距離を移動する蝶なので、一定の場所にとどまることが珍しく、見ることができるのはとても貴重です。人なつっこく、手を出していると寄ってくるそうです。

ふれあいパーク岡成の外観

広大な水田は星野さんが開墾しました

年に4回の養蚕体験

養蚕体験は、4月末の春蚕(はるご)、6月末の夏蚕(なつご)、9月初旬の晩秋蚕(ばんしゅうさん)、9月末の晩々秋蚕と、年間4回実施しており、シーズンごとに2組ほどが、農泊とともに体験しています。春蚕の間には、短期間ではありますが、桑の実の収穫体験もできます。

養蚕体験に来るのは、小学生くらいの子どもが多いといいます。これまでには、富岡製糸場を見学した後に、養蚕体験をしたいとの申込がありました。養蚕体験に関連して、繭クラフト体験も実施していて、こちらも人気です。富岡製糸場で養蚕の歴史を学んだ後、実際に体験できる場所がある。このつながりは、学びを深める絶好の機会となっています。また今年(2025年)は、知り合いの大学教授からの紹介で、エチオピアからはるばる養蚕を学びに来た人々を研修生として受け入れる活動も行いました。

取材日には、ふれあいパーク岡成で活動する会員の女性たちが、夏蚕の準備として、回転まぶし*の掃除や組み立てを行っていました。お話を聞くと、養蚕は経験したことのない方がほとんどだそうです。「楽しみながら活動している。(何度も養蚕に関わっていると)蚕がかわいく思えてきますしね。」と話していました。

*回転まぶしとは

蚕が繭を作るために入る、格子状の箱のこと。

養蚕に使う道具を準備する会員の方々

年に4回、養蚕体験ができます

広がる新たな体験メニュー

ふれあいパーク岡成では、蚕を活用した新たな魅力づくりにも取り組んでいます。

まずは、カイコサナギタケの開発です。蚕がつくった繭の中にも、出荷できないもの(潰れてしまった繭、糸を吐ききれずに中で蚕が死んでしまった繭)があります。その繭がもったいないと考えた星野さんは、大学教授とともに、冬虫夏草*の原理と同じく、乾燥した繭からさなぎを取り出して粉にし、それと耕作放棄地を開墾して整備した水田から収穫した玄米とをブレンドして菌床をつくり、きのこを発芽させる「カイコサナギタケ」の生育を始めることにしました。これを体験メニューにすることができれば、おもしろいのではということで、現在生育センターを整備中です。

また、通常の生育方法とは異なる、平面台での糸取りも考えています。これは京都の呉服屋さんとの会話の中で提案されたもので、なかなか繭を作ろうとしない蚕から、無駄なく糸をとるための方法だといいます。

いずれの体験も、今後随時展開していく予定とのこと。貴重な体験は、形を変えてますます広がっていきます。

*冬虫夏草とは

昆虫などに寄生して育つきのこの一種。

抱える課題解決に向け「養蚕に力を入れるべき」

様々な体験メニューを展開するなど、活動に全力を注いで取り組んでいますが、「体験を作り上げてきた人がみんな高齢者になってしまった」といいます。養蚕農家の高齢化も進み、どのようにして養蚕業と伝統文化を守っていくべきかという課題に頭を悩ませながら、「富岡市には富岡製糸場がある。せっかく群馬県の素晴らしい観光文化なのだから、養蚕にもっと力を入れるべき」「もう少し養蚕に目を向けてもらいたい」と語ります。地域資源を活用しつつ課題を解決していくためにも、ここでしか味わうことのできない農村の風景や、各種体験の実施によって、多くの人に来てもらい、地域を活性化させることが必要なのだと考えている星野さん。だからこそ、活用方法はないか、常に地域のために考えています。

会員の方々も、この素晴らしい景観や地域資源を活かして、「地域に何かを残していきたい」「この地域をなんとかしたい」という強い想いを持って活動しています。そんな熱意ある会員たちが、「みんな楽しくやってくれるといいなあと思っている」と話しました。

タケノコ狩りは多くの方に人気のメニューです

繭で制作された動物(繭クラフト)

養蚕体験と併せて人気のある繭クラフト

(令和7年6月取材)